大根、野沢菜、かぶ。

どのような種類のお漬け物が好きですか?

もしかすると、最近ではお漬け物を食べない人も増えたのかもしれません。

しかし、お米を食べることが多い伊奈香澄の大好物はお漬け物。

今回は数年前から気になっていた善光寺門前にあるお漬け物専門店「木(こ)の花屋」(以下、「木の花屋」)へ行ってきました。

この記事では、「木の花屋」とお漬け物の魅力をたっぷりお伝えします。

あなたも明日の朝ごはんにお漬け物を食べたくなることでしょう。

お漬け物専門店「木の花屋」とはどのようなお店なのか?

善光寺から長野駅方面へ歩くこと約5分。善光寺郵便局と同じ建物の中に、「木の花屋」はあります。

普段なら夕方に閉めるお店ですが、この日は「長野灯明まつり」が開催されていた日。

入り口からやさしい光を放つお店は、夜になっても開いていたのです。

国産野菜を使ったお漬け物店

「木の花屋」が扱うのは栽培方法にこだわった国産野菜のお漬け物。

戸隠大根や野沢菜、そして王滝かぶといった野菜は自社農園で栽培しており、なかでも野沢菜は完全無農薬・無化学肥料で栽培しています。

他の野菜も、信頼できる信州の農家さんからしか仕入れないという徹底したこだわりよう。

また、お漬け物にするときも合成保存料や合成着色料は一切使わないため、安心して食べられます。

「木の花屋」のホームページはこちら↓

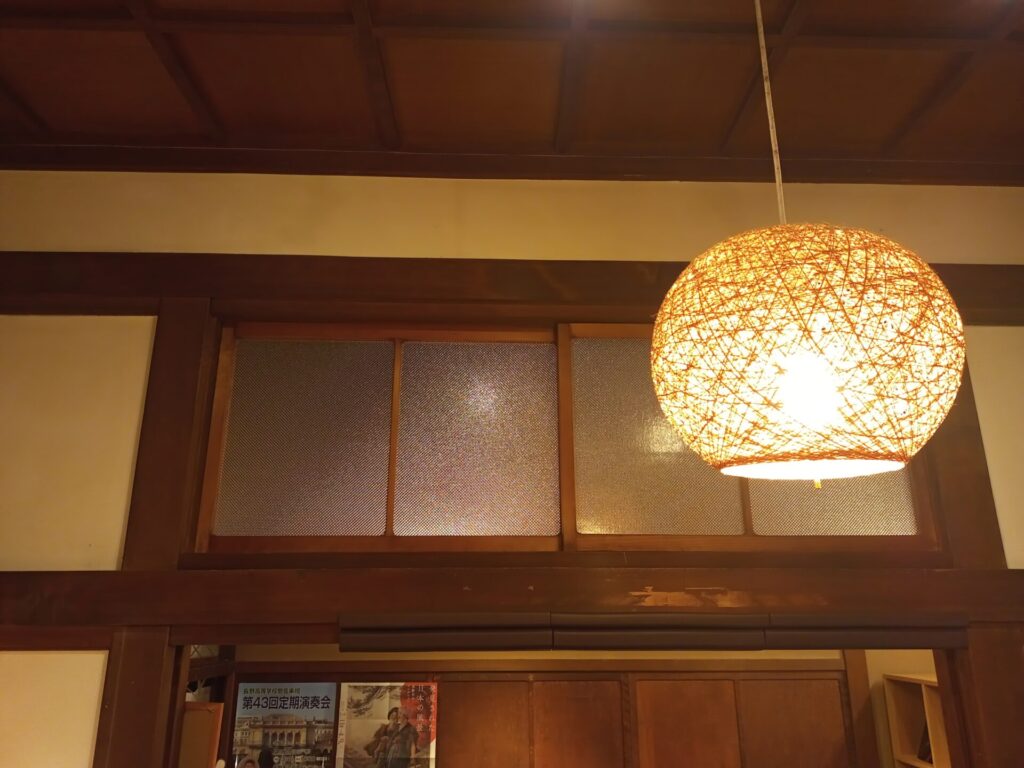

懐かしいぬくもりを感じる店内

かつてこの地にあった旅館「五明館」の建物を再利用

かつて北国街道の宿場町であった善光寺の門前には、江戸時代から続く旅館がありました。

本陣が、現在もレストラン・結婚式場として営業している「藤屋御本陣」であり、副本陣が「五明館」(ごめいかん)だったのです。

『鬼平犯科帳』や『剣客商売』などの作品を世に送り出した池波正太郎さんは、五明館をお気に入りの宿として使っていたそうです。

その後、五明館は時代の移り変わりにあわせてレストランへと業態を変えましたが、2011年に閉店。73年続いた歴史に幕をおろしました。

「木の花屋」が入る建物はかつて五明館だったのです。

店内に入ると感じるぬくもりは、内装の素材そのものだけでなく、歴史の重みから発せられるものなのかもしれません。

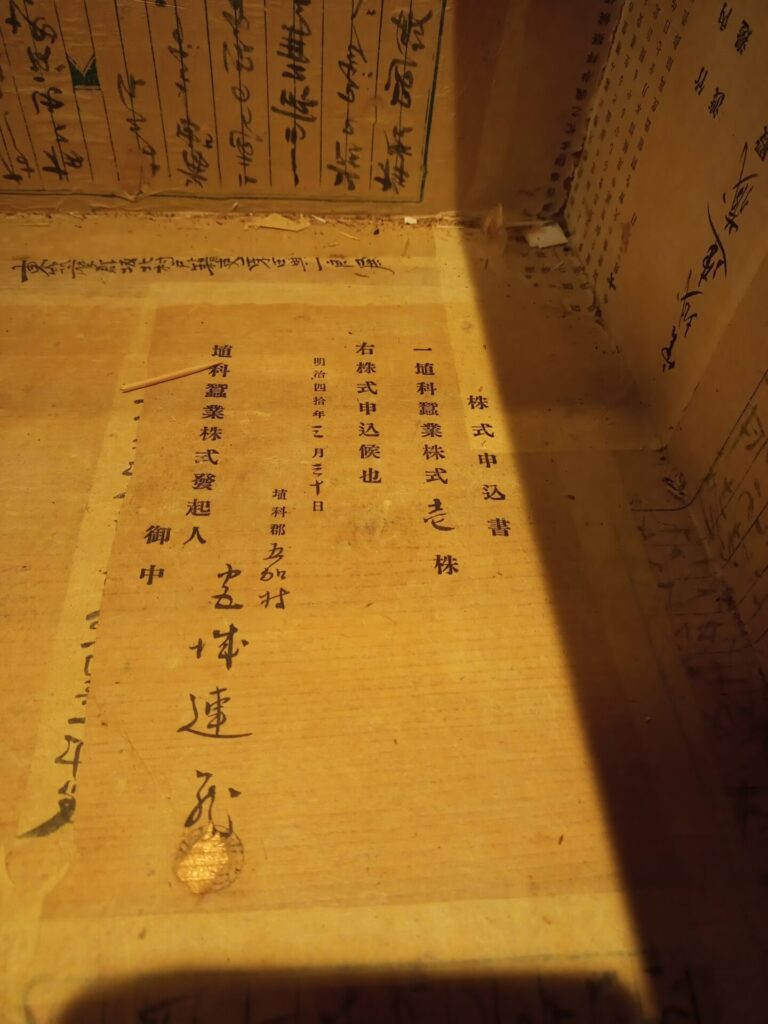

お祖母様のタンスを再利用

商品棚の下に置かれている木のタンスが気になった伊奈香澄。お店の方(宮城さん)にお話を伺うと貴重なタンスであることがわかりました。

気になるタンスはこちら↓

タンスは祖母が結婚するときに、鬼無里の実家から持ってきたものです。

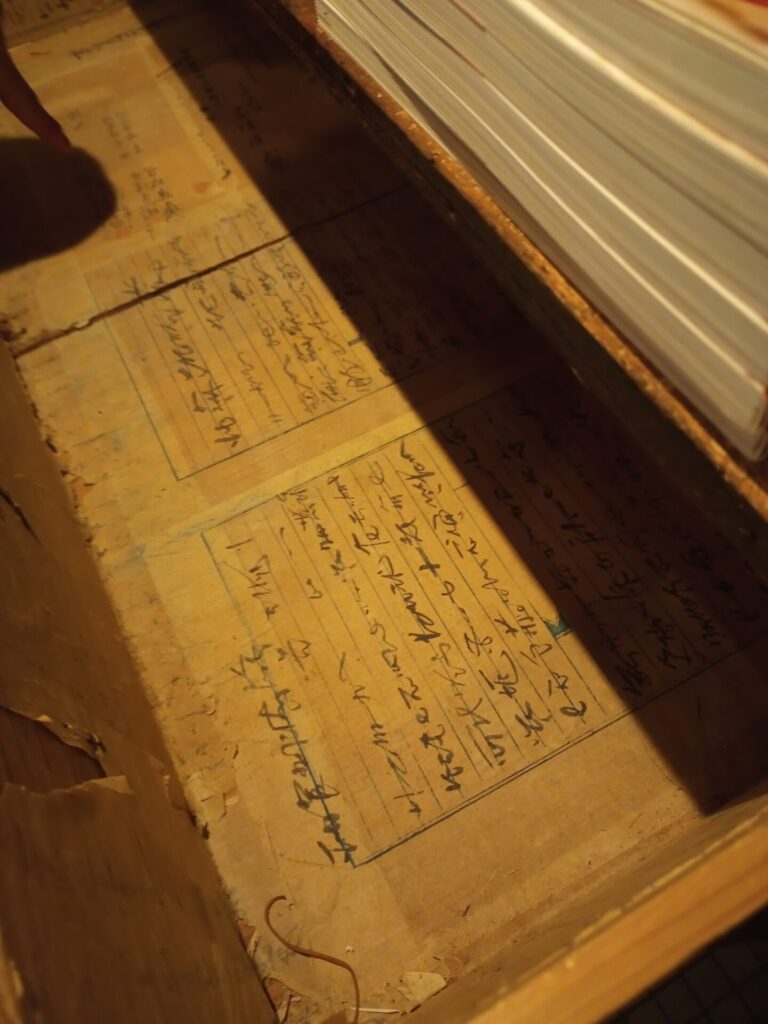

店内には他にもお祖母様のタンスがあり、許可をいただいて中を見ると昔の資料(紙)が貼ってありました↓

1枚目の写真にある資料は日付を見ると明治40年(1907年)3月30日。2枚目の写真にある資料はさらに古いものと推測できます。

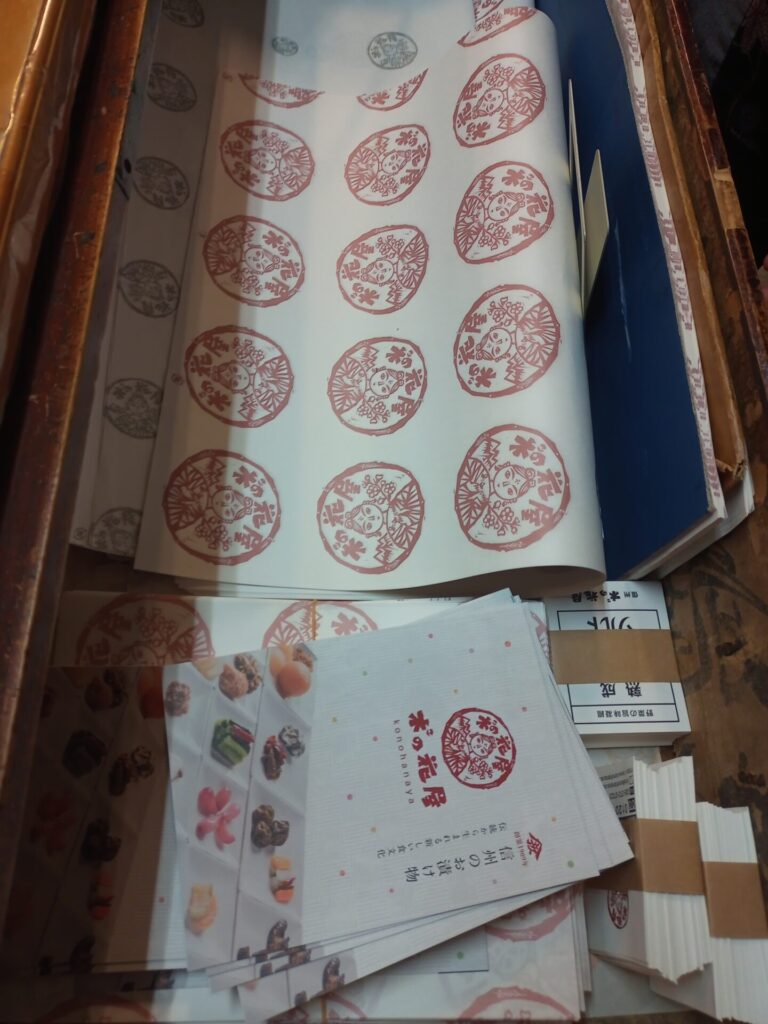

レジの下にもお祖母様のタンスがあり、こちらはお店の包装紙などを入れる場所として使っていました↓

「木の花屋」のこだわりのお漬け物とは?

ここで気になったお漬け物を三つ紹介いたします。

自社農園で作る「野沢菜しょうゆ漬」

野沢菜ときくとシャキシャキした漬け物を想像すると思いますが、こちらはしょうゆ漬。

自社農場で育てたこだわりの野沢菜を使った醤油漬けは、ごはんが進むこと間違いないでしょう。

塩漬けにした野菜を粉砕した「熟成 菜(sai) ソルト」

こちらは野菜を使ったソルト(塩)。乾燥させて粉砕した野菜に塩を混ぜているように思えますが、実は違います。

乾燥や粉砕をするのはあらかじめ塩漬けにした野菜。ひと手間もふた手間もかけた、こだわりの味が楽しめることでしょう。

ちなみに一番右にある「ぼたごしょう」(地域によっては「ぼたんこしょう」と呼ぶ)は、信州北部でとれるピーマンのような形をした辛味のある野菜です↓

「木の花屋」では信濃町産ものを「ぼたごしょう」、中野市産(旧豊田村産)のものを「ぼたんこしょう」と呼び、地域特有の名前を大切にしています。

鰹節としょうがのコラボ「おかかしょうが」

こちらもご飯がすすむ食材。しょうがの漬け物はありますが、そこに鰹節がプラスされています。

やや茶色ががかった色は、鰹節としょうがの香ばしさを想像させるのに十分です。

宮城さんの想いとは?

漬け物屋の事業を代々営んでいたのは、実は宮城さんのご主人の家系。

結婚されてからこの事業に参画するようになった宮城さん。どのような想いでこのお店を営んでいるのでしょうか?

国産の素材を使った安心安全なお漬け物を届けたい

「木の花屋」を運営しているのは千曲市に本社がある「宮城商店」。創業は明治42年(1909年)のため、非常に歴史のある会社です。

当初は地域の方のために味噌や醤油を作っていましたが、戦後になって漬け物屋に転向。下請けメーカーとしてお漬け物を作っていたのです。

しかし、そこで宮城さんが目にしたのは驚きの事実でした。

昭和の終わり頃、宮城商店で作っていたお漬け物には、外国産の野菜や保存料が使われていました。

昭和の終わり頃といえば、野菜の国内生産量が減少して輸入量が増加しはじめた頃。宮城商店だけでなく、食品業界全体が外国産の野菜や保存料を使っていたそうです。

調べてみると農林水産省のホームページには次のような記載がありました。

野菜の生産量は、高度経済成長期の1960年代から1980年代半ばにかけて、(中略)増加していきますが、1980年代後半から農業者の高齢化や労働力不足、漬物をはじめとする需要の減少などを理由に減少の道をたどりました。

その5:野菜の自給率 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/ohanasi01/01-05.html

このことがきっかけで国産の野菜(信州の野菜)を素材にして、合成着色料や合成保存料を一切使わないお漬け物にこだわるようになった宮城さん。

その思いがお店の商品一つひとつに表れているのです。

ゆくゆくは海外へ

現在は善光寺近くの大門店を含めて長野県内3店舗とECサイトにて販売を行っている「木の花屋」。しかし、宮城さんにはさらなる夢があるようです。

将来の夢ですが、テロワールを大切にするパリなど海外にも進出したいです。

ちなみに「テロワール」とは生産地特有の地理や気候を示す概念のこと。同じ作物でも生産地によって条件が変わるため、その土地で生産した作物は唯一無二なのです。

信州の伝統的なお漬け物が世界に広がる、とてもワクワクするお話を聞かせていただきました。

これからも宮城さんの夢はどんどん広がっていくことでしょう。

「おかかしょうが」はどのような味なのか?

ご紹介した漬け物のうち「おかかしょうが」を実際に食べてみました。最後に少しだけその感想を述べたいと思います。

アツアツの白いごはんにおかかしょうがのせて、一口食べてみます↓

おかかの味はそれほど強くなく、風味を感じる程度。メインはしょうがの味です。

普段食べる他のしょうがよりやさしい味がして、全体としては食べやすい味に仕上がっています。

ただ、しょうがのスパイス感は後からくるもの。アツアツのご飯を食べているとジワジワと確実にやってくるので、「しょうがを食べている満足感」はしっかりあります。

(小さなお子様にはやや刺激が強いかもしれません。)

おわりに

今回は善光寺の門前にあるお漬け物専門店「木の花屋」を紹介いたしました。

歴史ある建物の中に置かれた貴重なタンスと、こだわりあるお漬け物。そのこだわりは、お漬け物の味にしっかりと表れていました。

また、今回お話を聞かせていただいた宮城さんはとても朗らかなお人柄。お話を聞いているうちに、今まで深く考えることなく食べていたお漬け物に興味がわいてきました。

今回購入した「おかかしょうが」はすぐに食べてしまうでしょう。また、近い内に別のお漬け物を買いに行こうと思います。

長野市では「木の花屋」のお漬け物が食べられるふるさと納税を受け付けています↓

|

|

ではまたのちほど。