どうも、生まれて初めて杏の花を見て、桜の花と見分けが付かないなと思った伊奈香澄です。

花の名前はほとんど知りません。小学校低学年の理科の授業を受けた方が良いレベルです(笑)

最近は『信州人、本を読む。』シリーズが多くなってしまっていますが、今回もこのシリーズをお届けします。

今回ご紹介する本は『フリーランスの進路相談室』です。

皆さんはフリーランスと聞くとどんなイメージを持ちますか?

『収入が不安定で生活が大変そう。』

『好きな時間に好きな場所で好きな仕事ができる。』

『自分の力で自分の人生を切り拓いている感じ。』

こういったイメージはあながち間違っていいません。しかし、全てのフリーランスにあてはまる訳ではありません。

フリーランスとはどんな生き方なのか?

この本を読むことで今までより少し、フリーランスの現実が分かるようになります。

あらすじ。

この本ではフリーランス3年目のエンジニアであり独身のショウタさん(33)と、フリーランス1年目のライターで1歳の男の子の子育て中のミホさん(28)が登場します。

この2人が16人の人にインタビューする形で話は進んでいきます。この16人の中にはフリーランスの人も当然いますが、一度フリーランスを経験して再び会社員に戻った人や、一見フリーランスとは縁のなさそうな税理士など、様々な人がいます。つまり、『フリーランスという生き方』を多面的に捉えることのできる内容になっています。

まず、一番多く登場したのはフリーランスで働く人たちです。

一言にフリーランスと言っても色々な職業の人がいます。ライター、イラストレーター、システムエンジニアなど、一般にイメージしやすい職業だけでも様々です。また、フリーランスになったきっかけも様々でした。会社員をしながら副業としてスタートしてフリーランスになった人もいれば、学校を卒業してそのままフリーランスになった人もいます。収入もはじめは安定せずに、少しずつ増えていった人がほとんでです。また、体調を崩して仕事が出来なくても補償がある訳でもないので、その時はお金は減る一方になります。

様々な人がいますが、共通して言えるのは『全ての選択を自ら行っている』ことです。フリーランスになること、仕事の内容、仕事の相手、働く場所・時間、その先にある自分の人生…。

自ら選択することで良い結果になることもあれば悪い結果になることもあります。しかし、自ら選択した結果を受け入れ、納得した人生を送っているという印象を受けました。

また、会社員を辞めて一度フリーランスになった後、再び会社員に戻った人も登場します。この人はフリーランスになった直後に難病指定されている大病を患いました。治療でお金がどんどんなくなっていく中で、友人・知人からの寄付でなんとか生活していた時期もあったそうです。

この人は大病を患ったことで会社員の安定性、またフリーランスだとONとOFFの区別が付けにくいことを実感したそうです。そして最終的には会社員として生きていくことを選択しています。形が違いますがこの人も、自らの選択に納得して生きていました。

そして、フリーランスとは一見関係なさそうな税理士の人も登場します。この人は芸術学部を卒業して税理士になった人であり、税理士としては異色の経歴の持ち主です。その経歴を活かして芸術・クリエイターに特化した税理士事務所を経営しています。

この人は『多くの人に税金のことを知ってほしい』と思い、税金の固いイメージを崩すためにスーツを着ないそうです。そしてその目的のためにtwitterやYouTubeで税金の知識を発信をしています。当業者や周囲の人からは『税理士なのに…』と疎まれる中活動を続けた結果、2021年1月現在ではtwitterのフォロワー数が約6.3万人、YouTubeのチャンネル登録者数が約25.5万人まで増えたそうです。これも自らの選択を納得して続けたからこそ、得られた結果だと思います。

この税理士について詳しく知りたい人はこちらのリンクを見てください↓

ジョブ型雇用とフリーランス。

日本ではまだまだ労働人口に占める割合が低いフリーランスですが、それでもその数は440万人(※)とも言われています。

(※)中小企業庁 2019年度版『小規模企業白書』より

そんな中、フリーランスがますます増えるのではないかと思う転換期が、もうすぐやってきます。

それは日本の企業が導入を進めているJOB型雇用です。

現状の日本の雇用制度では新卒で会社に入社し、会社の中でスキルを磨いて、そのスキルに応じて仕事を与えられます。そして、ステップアップしながら長く勤めるという働き方が一般的です。この雇用制度では、会社員は自ら業務を選ぶ自由がない代わりに、会社に長く雇用されるというメリットを受けられます。

しかし、JOB型雇用では特定の業務に対して専門性の高い人材をピンポイントで雇用します。会社員の立場からすると、自ら業務を選べることと、自らの能力をダイレクトに活かせるというメリットがあります。しかし、その業務がなくなってしまえば、その会社での雇用は継続されない可能性があります。

こういった特徴を持つJOB型雇用ですが、アメリカではこの働き方が一般的であり、日本の雇用制度は世界的に見ても珍しいそうです。

しかし、今後はJOB型雇用が広がっていくと見られています。実際に日本の企業でも富士通、日立製作所、カゴメなどが少しずつJOB型雇用を導入しています。

JOB型雇用について詳しく知りたい人はこちらを見てください↓

少し話は逸れるますが、今の日本の雇用制度(新卒一括採用、年功序列)は元々アメリカの制度を取り入れて始まったそうです。いつの時代もアメリカは世界をリードしているのですね。

フリーランスは特定の業務のスキルを磨き、そのスキルを売ることで生業としています。

よく考えるとこれってJOB型雇用とやっていることは変わりませんよね?

もちろん会社員とフリーランスの待遇の差(社会保障の充実度や収入の安定度)はこれからもすぐに埋まることはないと思います。しかし、目指している方向(本質)は同じであるように感じます。

『自分の人生を守ってくれるのは会社ではなく、自分の腕だけ』という時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれません。

自分の人生に納得していますか?

皆さんは今、頑張っていることはありますか?

それは良い方向に向かう頑張りなら問題ないと思います。しかし、何かを我慢することを頑張りだと思って続けていませんか?

良い方向に向かう我慢なら意味があると思います。しかし、『生活のためだから仕方ない。』とか『お金のためだから仕方ない。』と少しでも思っているなら一度立ち止まって考えみても良いかもしれません。

この本を読んで一番感じたことは『自分の人生に納得しているか?』ということです。そこには会社員の方が安定していて良い、とかフリーランスの方が自ら選択できるから良い、とかそういった一面だけを捉えた話は関係ありません。

この本に登場した人は皆、自ら選択して納得した人生を歩んでいました。良い時も悪い時も、それが自ら選択したことだから納得できるのだと思います。

最後に。

今回は『フリーランスの進路相談室』という本を紹介しました。

自分の人生は他の誰でもない自分のためのものです。自ら選択して納得して生きることで、今までとは違う景色が見えるかもしれません。

因みに伊奈家では2歳の香澄娘にも、自ら選べることは選んでもらっています。そうやって、本人がなるべく納得できるようにしています。

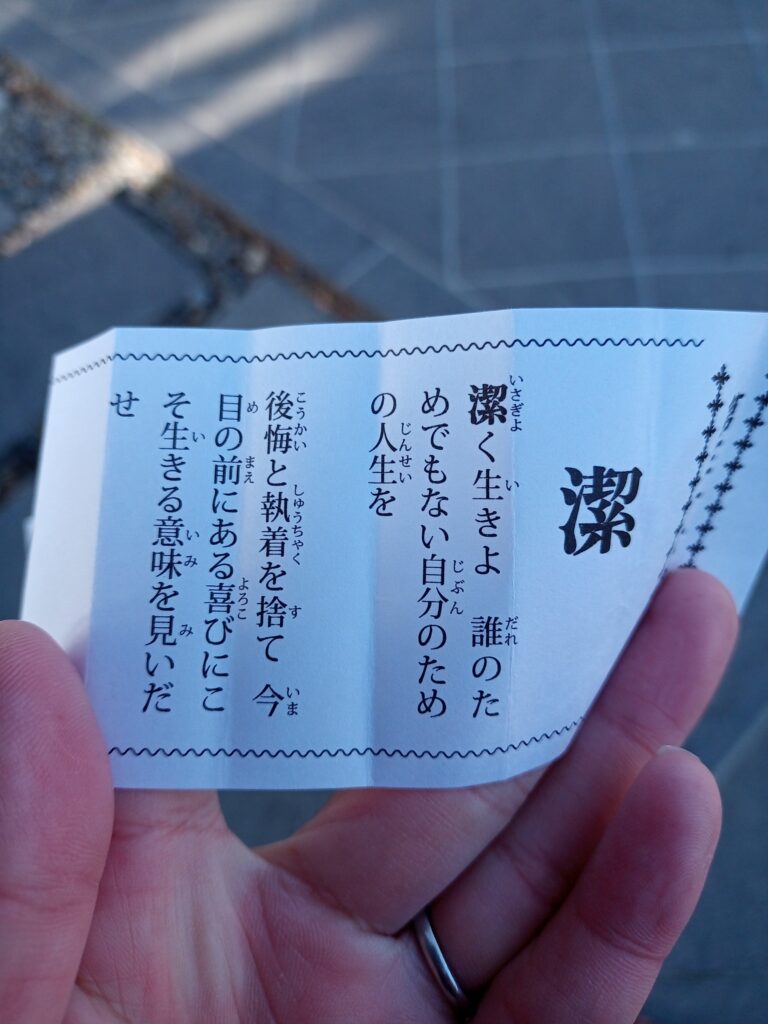

最近、善光寺でおみくじを引くとこんなことが書いてありました↓

善光寺も納得のいく人生を歩む人を応援しているのかもしれません。

ではまたのちほど。